健帆生物的“敢”与“感”

时间:2025-07-03 17:42:51来源:互联网

中国的原研原创技术可以迟到,但绝不会缺席

转自《中国工商时报》

“在全球医疗器械领域,中国企业一向是跟随者,哪儿有什么发明创造?”

“发达国家都研究不出来的血液吸附技术,中国企业怎么可能做得出来?”

“中国企业原研原创了以树脂为吸附材料的血液灌流器又怎样,哪家医院哪位医生敢用?”

……

从2002年创业初始,健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称“健帆”)董事长董凡的耳边便时刻回响着这些扎心的评论。这归根结底,是对中国企业科研能力和创新实力的质疑和偏见。

从“Me too”到“NO.1”,中国企业到底行不行?

健帆用二十三年的实践,有力地回答了这个问题——中国企业,行!2002年,健帆只能销售2000支血液灌流器;2024年,年销售量达600多万支,增长3000多倍。原来,鲜少有医院愿意使用健帆的血液灌流器产品;现在,全球有超过1万家医院都在使用,包括意大利、德国、英国在内的众多发达国家。

“我们的血液净化技术是中国人自主研发创造、全球首创的,是能造福世界的新技术新产品。”董凡语气平缓,但神情坚毅。“作为中国企业家,我要让世界知道,中国的原研原创技术可以迟到,但绝不会缺席。”

“健帆创造了一个细分行业”

距离中国7000多公里外的波黑,有一位足球运动员,因罹患尿毒症长期做血液透析只能依靠轮椅行动,在使用健帆的HA130树脂吸附血液灌流器(以下简称“HA130”)两个月后,便能重返绿茵场,还给健帆回传了一张颠球照片。

“每每看到这些案例,我都更加坚定要为人类生命长青事业而奋斗的初心和使命。”董凡告诉记者。

HA130是健帆第一款用于肾病的产品,发布于2004年。在医疗器械领域,血液灌流器并不是稀有物种,只因定位单一(仅仅用于中毒患者的抢救),所以普通人知之甚少。它以树脂/活性炭为吸附材料,能帮助患者净化血液、把毒素去除掉,从而达到治疗目的。不过在HA130之前,血液灌流器的普及效果并不十分理想,“此前,灌流器只有应用于中毒领域的型号,作为商业模式来说,这不是一个好的生意。”董凡坦言,“因为中毒是偶发性的,你不知道明天谁会中毒,不知道哪个医院会救治中毒患者,我们只能被动等待。”

HA130是全球首款适用于尿毒症患者的血液灌流器。与中毒不同,尿毒症属于慢病,患者的存活需长期依赖血液透析,但血液中的中分子毒素、大分子毒素是透析清除不了的,它们逐渐堆积,会引起众多并发症。树脂,恰恰可以把中大分子毒素吸附出来,血液透析联合血液灌流,不仅可以维持患者生命,而且可以大大提高他们的生活质量。

从活性炭到首创树脂吸附材料,从中毒患者到尿毒症患者,创新从来不是一日实现的。

早在上个世纪70年代,以南开大学俞耀庭教授为代表的一众专家就开始研究将树脂作为血液净化的吸附材料。1996年,丽珠医用生物材料厂(健帆前身)跟南开大学合作,共同探索研发;1999年,全球首支树脂吸附全血灌流器诞生。“慢病治疗是不可以有副作用的,因为患者有正常生活的需求,可能上午去做透析,下午还要买菜接送孩子,这就对我们产品的吸附材料提出了一个很高的安全性要求。”健帆和专家们一起攻坚克难,持续提高产品的血液相容性,在完全保证安全、有效的前提下,开发出应用于尿毒症领域的产品HA130。

从此,血液灌流这项技术真正打开了它的适用空间,健帆也一改自创业来一直亏损的困境,走上了发展的快车道。

如今,国内约8000家医院都在使用健帆的产品,覆盖了绝大部分县级以上大中型医院。“我们当时不能预见到HA130的划时代意义,现在回头看,它不仅救活了我们这个企业,更创造了一个细分行业。”

“我愿意倾尽所有去拼一把”

曾经,董凡也站在了十字路口:回到集团接续锦绣前程,还是自主创业难卜生死?对于董凡来说,这不是个艰难的抉择。

时光倒流,1992年,珠海。

董凡大学毕业,在朝气蓬勃的盛夏进入丽珠集团;1999年,因业绩突出,他以集团最年轻的二级企业家身份被派往全资子公司丽珠医用生物材料厂(以下简称“丽珠生材”)担任副厂长,次年便升任厂长。然而,这并不是个好差事。丽珠生材自1989年成立起便年年亏损,一直靠母公司不断输血才得以生存。

“2002年,我正在埋头苦干,希望通过努力带领企业扭亏为盈,没想到,我已经没有时间了。”董凡接到通知,集团决定把丽珠生材关掉。当时丽珠生材有144位员工,大部分人都在此奋斗多年,他们把目光投递在董凡身上,希望董凡带着他们单干。“我担任厂长有两年了嘛,要对他们负责任。”

责任之外,更重要的是志向。

“实业报国是我从小的愿望,我一直对制造型企业、对科技、对研发都有很浓厚的兴趣。所以有了这个机会,我愿意倾尽所有去拼一把。”于是,董凡和员工们商议买下丽珠生材,独立创业。

“我们约定,每个参与的人最少要出5000元,上不封顶”。那个年代,5000元是个不小的数目,要拿钱创业,非有魄力者不可为。董凡卖了刚买不久的一套住宅,拿出前10年的全部积蓄,筹集了100多万元。董凡回忆,当时有一位年纪二十出头的女职工,其父母反对这件事,她说:“那就把你们给我准备的1万元嫁妆投进去,以后我结婚不要嫁妆。”

“一个嫁妆的故事”不断上演,最终董凡带领另外60名员工共同出资,百分百买断长期亏损、规模很小的丽珠生材产权,开启了独立创业之路。

时至今日,董凡依然清楚记得跟集团签订买断产权协议的那天。他回到伙伴们中间,大声宣读协议内容,大家哭成一团。“我们既有一种兴奋,更有一种忧伤。”毕竟当时的企业非常弱小,从一家上市公司的羽翼下脱离,要自谋发展,不是件易事。

如何求生存?这是摆在61人面前最重要的生死话题。

彼时企业1000万元的销售额中仅有100万元来自于血液灌流器,其余900万元来自医用绷带、漱口水、手术缝合线等产品。“当时,灌流器是一个已经被判了死刑、没有前途的产品。”董凡说,“但我们通过审慎的思考和分析,觉得还是要专心来研究血液灌流器,虽然它有很多问题,前景依然可期。”

三思方举步,百折不回头。他们把占90%销售额的另外3个产品全部停下,不投入研发、不投入营销推广,把仅有的力量全部聚焦在血液灌流器的研发、生产制造上,争取能够闯出生天来。

自2002年创业起,至2011年的十年间,董凡没有往家里拿过一分钱。这是艰难的十年,“难的时候工资只能发七成,只为了全力保障科研和市场推广的需要。”

事实证明,“董凡们”做到了。

2012年,新健帆创业十周年,在为庆祝健帆改制成功并独立发展的独特节日——健帆节舞台上,董凡写下一首名为《新健帆·十年》的诗:

十年何其短?壮士白发间;

长剑骤出鞘,宇内舞翩跹。

健行天下志,帆扬四海心;

书生报国日,相约已忘时。

创业道路固然孤单,但总要有人去走,也总有人能走通。

2016年,健帆在深交所敲钟上市

“我是一号推销员”

自决定做血液灌流器起,一直以来,健帆只做了两件事:一是把产品研制出来,二是把它推广开去。

董凡记得很清楚,创业初期,他去某国内大医院推销健帆的灌流器,主任问:“有论文支撑吗?”“有有有。”董凡赶紧从包里拿出几张复印的论文递过去。主任瞟了一眼,直接扔到桌上,说:“这也算是论文?有英文的吗?”“没有,想请您这儿先用起来。”主任淡漠地回应:“我很忙,请你出去。”董凡捡起飘落在地上的纸张,因为去下一家医院还要接着用。

这件事让董凡明白,产品研发和推广应用是健帆发展的两个轮子,缺一不可。只有产品却不能推广使用,那也是白干。因此,推销就成了健帆头等重要且任重道远的大事。

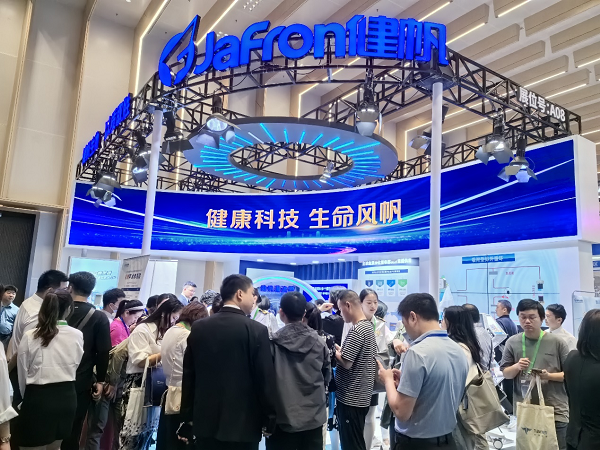

健帆参展中华医学会肾脏病学分会2024年重症肾脏病与血液净化大会

是推销,亦是学术碰撞。今年1月,全球10个国际及国家级肾脏病学会召集来自15国的23位专家,在罗马召开了血液吸附联合血液透析的专家共识会议,从临床的角度共同为患者寻求最佳解决方案。“一方面,我们不断和医生沟通交流,让他们理解这项技术是怎样的,不断提供临床证据,从医学角度讲明白这个产品治病救命的安全有效性;另一方面,通过一个个具体的临床案例的分享,一家家医院的互动交流,逐渐让海内外医患信任我们。”健帆医学市场中心总监朱梦晓告诉记者。

然而走向世界的路,非常艰难。

医疗产品要被应用,需要医生的认可,需要各个国家医疗管理部门的认可,注册、医保支付、医生处方等,都是一道道关卡。每一道关卡,都需要一一去攻克,这是个繁琐、庞大的工程。

走向世界的第一步,也是最难的一步,是打破偏见。

“他们根本试都不试一下。”董凡称。在相当长的时间里,西方一直走在医学技术的前列,中国往往是学习者、仿制者,独自发明创造医疗器械极为罕见。对于健帆的灌流器,他们戴着有色眼镜,他们批判、否定。“毕竟需要把病人全身的血液通过我们的灌流器循环两个小时以上,这是一个高风险的医疗手术,没人敢轻易尝试。”

“健帆想在西医领域通过原创独树一帜,接受质疑就是我们的天然使命。”董凡看得明白,“我感谢这些质疑,我就是不服气,铆足劲儿,一干就是二十多年。”

自创业以来,每一天,董凡都在推销。“我一直是我们公司的一号推销员。”董凡不仅推销产品,更推销理念,他相信,随着国家发展和民族复兴,中国企业会有越来越多的原创技术为世界贡献崭新的中国方案。“大家不了解我们,那我就一点一点地去介绍。”董凡不厌其烦,“因为我干了一件自己感兴趣的事,所以从不觉得累。”

绳锯木能断,水滴石可穿。

虽然健帆的海外推广仍处于困难时期,但已有了零的突破。目前,健帆在90多个国家和地区实现了进口注册,其中超过2000多家医院正在使用健帆的灌流器等产品。“我相信在不远的将来,健帆会让更多病人获益从而实现自己的更大价值。”

2023年,董凡在2023血液吸附国际论坛上致辞

“要做一公分的宽度,一公里的深度”

2009年,健帆荣获国家科技进步二等奖,健帆的创新被看见、被认可。

事实上,医疗器械行业的民营企业,获得国家科技进步奖的很少很少,因为它需要企业确切地在世界层面进行创新,不是仿制、不是跟随。这次获奖让健帆走进更多人的视线。2010年初,企业正式从原来“丽珠医用生物材料公司”更名为“珠海健帆生物科技有限公司”,开启新的征程。

“我的理念就是要做一公分的宽度,一公里的深度。”在董凡看来,民营企业只有在所在领域有足够深度,才会有强大的抗风险能力。

在这种理念下,健帆秉承“敢创新”的核心价值观,始终坚持创新发展,持续加大研发投入。原创树脂孔径调节技术,提升吸附能力;研发出针对肝病、危重症、红斑狼疮、风湿免疫类疾病的治疗产品;一次性使用血浆分离器已取得第三类医疗器械注册证,可通过分离膜将血浆从血液中分离;积极探索抗衰老、亚健康领域的新业务……

创新不难,难在“敢”字。

创业二十三年,前十年,健帆没有对手,更没有同行——在相关领域,全球仅此一家。现如今,“独家”听起来自带光芒,但回到当初的时间节点,董凡认为这是一种悲哀。“没有人认可我们的路,连身边的朋友也不看好血液灌流技术。”

那么健帆为什么敢?

“中国是一个大国,我们在世界上要跟其他大国平等对话,就必须有自己原研原创的好技术、好产品。”董凡的讲述透出一种真诚和炙热,“从追随者到引领者,我和健帆都愿意在中国民营企业创新中贡献一份力量,让中国制造走向中国创造。”

正因为健帆是细分领域的全球首创者,没有可借鉴的技术和经验,只能走自主创新之路。“我们每一种新材料的开发、新工艺的设计、新标准的建立,都需要充分严谨的验证。”健帆肾科产品研发部总监刘虎坦言,“我们最大的对手就是自己,只有不断进行自我革新,才能让健帆保持领先优势。”

健帆持续深耕,专注在血液吸附这个细分市场里,努力下沉到每一家医院,打造出具有一技之长、别人难以超越的领先产品。

现在,健帆不再孤独,国内又有十多家血液灌流生产制造企业,欧洲、美国也有了健帆的追随者。“独木不成林,我感到高兴。”董凡相信,在未来的时间里,健帆也能一直保持领先,“我要加速奔跑,让中国技术造福世界。”

健帆投资2.6亿按照国内最高标准打造血液灌流技术研究及检测实验室

健帆血液灌流器生产全工序设备自动化、智能化

【记者手记】在“敢”字中看见中国制造不折的脊梁

仲夏时节,走进健帆生物科技集团股份有限公司,扑面而来的不是冰冷器械的金属气息,而是像阳光一样炽烈的创业热忱。

采访过程中,健帆集团董事长董凡的讲述,像一幅徐徐展开的画卷,将中国原创医疗器械筚路蓝缕的征途,以及一位民营企业家“不破楼兰终不还”的坚韧,深深刻进了我的脑海。

“敢”字当头,破釜沉舟的孤勇者

董凡的创业起点,就浸透着“敢”的决绝。

2002年,当母公司决定关闭濒临破产的小厂时,摆在144名员工面前的只有两条路:接受集团安置,或者自谋生路。董凡却硬生生闯出了第三条路——带领60名员工,自掏腰包买下这个“烂摊子”。

这无异于一场豪赌!他抵押了刚买不久的房子,耗尽了十年积蓄,说服员工以5000元“入场券”“持股上岗”。

当董凡说到一位年轻姑娘毅然将父母准备的嫁妆钱投入其中时,我依然看到他眼中的感动。这份近乎悲壮的信任,成了“健帆”诞生的基石。

放弃集团坦途,选择九死一生,董凡的“敢”,是背水一战的孤勇,更是对实业报国初心的坚守。

“敢”闯世界,用“中国原创”叩开全球之门

“为什么西方没有这项技术,中国能做出来?”“这个技术是不是可有可无的?”这样的质疑如影随形,像一根刺,扎了董凡二十多年。

面对质疑,唯一的武器是“把产品做好”。

1999年,全球首支树脂吸附全血灌流器诞生;2004年,革命性产品HA130问世,全球首款适用于尿毒症患者的血液灌流器,可以让肾衰竭病人提高生活质量、延长生存期,开创了行业先河。

“让中国原创技术惠及全球患者”,是董凡的初心,亦是最大难关。

说服西方医疗体系接受一个“中国发明”的医疗器械,难如登天。“每道关卡——注册、医保、处方、进院,都要一一去突围”,偏见是横亘的大山。

健帆的策略是“两个轮子”并驱。

产品研发精益求精:不断迭代产品,将应用领域从“急危重症”拓展至“慢病”再到“亚健康、抗衰老”。学术推广不遗余力:持续开展学术科研和循证医学研究,收集全球案例,以一篇篇学术成果和一场场学术会议一点点敲开大门。

“2002年我们一年只能销售2000支血液灌流器,也就是100万左右的销售额。但2024年我们年销售量达600多万支,是2000支的无数倍。每一支的应用都能明显缓解病人病痛症状,有些甚至是救命的。”董凡的声音很平静,却让我心头一震。

“现在,我们在90多个国家和地区已经实现了进口注册,全球大约有2000家医院在使用健帆的产品。”

从无人问津,到年销售量600多万支、覆盖全球2000多家医院,挽救无数生命——市场的认可,是对质疑最响亮的回击。

说起这段“从0突破”的困难时期,董凡的眼中闪过泪光。那不是伤感,而是一种历经劫波后的释然。

“敢”为人先,专注“一公里深度”的定力

董凡的“敢”,并非莽撞,而是建立在近乎偏执的专注之上。

他回顾23年只做了两件事:把产品研制出来,把它推广出去。

他信奉“做1公分宽度,1公里深度”——在血液净化细分领域,做精一项技术,把产品做到极致,下沉到每一家医院。这种专注让健帆从创造一项技术,到开创一个行业。

采访结束,董凡的一句话久久萦绕在我心头:“中国原研原创可以来得晚一些,可以迟到一些,但是绝不会缺席。”

董凡身上最打动我的,不是他带领企业从亏损走向上市的传奇,而是一种“明知不可为而为之”的倔强。当他卖掉房子创业时,当他在质疑声中坚持研发时,当他在推广中吃了闭门羹仍坚定前行时,支撑他的,正是那份“产业报国”的初心。

于绝境中破局的孤勇、在质疑中前行的坚韧、为使命专注深耕的定力、向全球证明“中国创造”的雄心。这股“不折不挠”的精气神,正是中国制造业挺起脊梁、向上攀登不可或缺的火种。

“原创”之路布满荆棘,但董凡们用行动证明:路,是敢闯的人开出来的。